2次元地盤解析「FEMすいすい―応力変形―」を始めるにあたってその特徴,操作の流れ,解析にあたっての注意点について説明します.

1-1 「FEMすいすい」とは

2次元地盤解析「FEMすいすい―応力変形―」は解析種別として静的全応力解析(平面ひずみ解析,軸対称解析)に対応した有限要素法(FEM)解析ソフトです.

2次元地盤解析「FEMすいすい―応力変形―」は,前田建設工業(株)で開発され長年使用されている実績あるFEM解析ソフトのプリポスト部分を,さらに機能強化して使い易く改良したものです.

主な適用例としては,

①山岳トンネル検討,周辺への影響検討

②シールドトンネル検討,周辺への影響検討

③開削検討,周辺への影響検討

④盛土・切土検討,周辺への影響検討

などがあります.

2次元地盤解析「FEMすいすい―応力変形―」の特徴としては次の点が挙げられます.

①モデル作成機能

分割数指定による自動分割(要素細分化)機能を搭載し,自動分割後の細部のマニュアル修正も可能です.また,モデル作成(プリプロセッサ)から解析(ソルバー)および結果の確認(ポストプロセッサ)までを1つのソフトウェアに搭載し,解析作業を効率的に行えます.

②UNDO機能

モデル作成時,直前に行った動作を無制限に元に戻す機能を搭載

③施工段階を追う解析が簡単

地盤の掘削,盛土などのステージ解析を実施することができます.ステージごとに,材料定数の変更,境界条件の変更,掘削時の応力解放率の設定が可能です.

④線要素の重ね合せ

例えば,トンネルで一次支保工と二次支保工を同位置に別々にモデル化することができます.

⑤線要素間の結合

線要素間の結合は「剛結合」に加え「ピン結合」も選択することができます.

⑥荷重

荷重の作用方向は,全体座標系に加えローカル座標系でも指定することができます.

分布荷重の作用面積は,「射影面積」あるいは「射影面積でない」から選択することができます.

⑦結果図の貼付け

モデルや解析結果を様々な表現方法で表示でき,報告書への貼り付けが簡単に行えます.

また,比較検討した場合の各ケースのモデルや変位などの表示スケールを簡単に合わせることができます.

⑧数値データ出力が簡単

画面上でマウスを用いて選択した複数の節点/要素の数値データ(座標,変位,応力など)をエクセルに簡単に貼り付けることができます.

境界条件として以下を定義することができます.

①節点自由度拘束(ローラ,固定,強制変位)

②バネ支点

要素種類として以下を定義することができます.

①面要素

・線形弾性ソリッド材料

・非線形ソリッド材料(モール・クーロン基準とノー・テンション基準に従う弾性―完全塑性材料)

②線要素

・はりまたはトラス材料(平面ひずみ条件,剛結合・ピン結合)

③軸対称シェル材料

④ジョイント要素

・Goodman(1968)およびGoodman(1976)に基づいた2次元ジョイント要素

荷重の種類として以下を定義することができます.

①集中荷重

②分布荷重

③自重

④慣性力

単位体積重量γと震度Kを設定すれば,慣性力を考慮して解析することができます.慣性力を算出する式は,下式のようになります.

P=γ・K

P:慣性力

γ:単位体積重量

K:震度

⑤温度荷重

収縮歪増分(=線膨張係数×温度変化)を設定します.2次元地盤解析「FEMすいすい―応力変形―」には時間の概念がないため,熱伝導解析はできませんが,温度差による熱応力を解析することができます.

1-2 「FEMすいすい」の操作の流れ

まず,(プリプロセッサ)で解析対象の作図とメッシュ分割,解析条件の入力など,解析の前に必要な処理を行います.次に(ソルバー)にて解析,そして,(ポストプロセッサ)にて数値で出された結果を分かりやすく伝えるため,ディスプレイ上にグラフィックなどを使って表示して結果の確認・出力までを一連の作業として行います.

プリプロセッサ(Preprocessor)とポストプロセッサ(Postprocessor)のPre-とPost-はラテン語でそれぞれ「前」と「後」という意味です.プロセス(Process)は「処理」プロセッサ(Processor)は「処理をするもの」という意味ですから,プリプロセッサは前処理をするもの,ポストプロセッサは後処理をするものという意味になります.

1-3 FEM解析にあたっての注意点

1-3-1 単位系

FEM解析では一般に単位系の指定はされてはなく,ユーザーが各自で設定する必要があります.

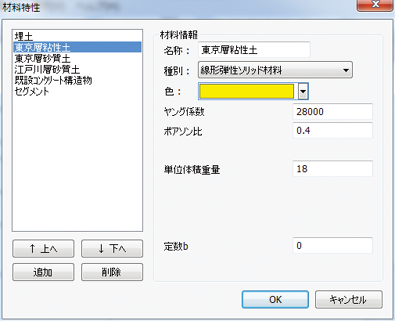

「FEMすいすい―応力変形―」でも,ユーザーが設定した単位系が出力の単位系となります.決めなければいけない単位は力と長さで,出力する量は,変位,反力,応力,ひずみ(無次元),断面力です.これらの単位は解析を始める前に明確にしておく必要があります.

例えば,力の単位を[kN]に長さの単位を[m]に設定した場合は,応力は[力/(長さ2)]の単位なので,[kN/m2]=[kPa]の単位になります.この時,物性値(ヤング率)は[kN/m2]=[kPa]で入れなければなりません.土木関連の解析においては概ねこの単位系でよいでしょう.ここで力の単位は[N]で,長さの単位を[mm]に変えた場合は[N/mm2]=[106N/m2]=[MPa]の単位になります.

1-3-2 メッシュの分割方法

FEM解析はメッシュを細かく切った方が,精度は高くなります.しかし,メッシュを細かく切るのには限界があります.また計算時間や作業効率を考えると,メッシュをいかに効率的に切るかということが重要となります.一般的にいえることは,

①応力集中部や評価点はメッシュを細かく切る.

②アスペクト比(長辺と短辺の比率)が低いメッシュにする.

③四角形要素を多用し,三角形要素はなるべく作らない.

④メッシュのサイズの急変を避ける.

ことです.メッシュを切るにはこれらのことを考慮する必要があります.

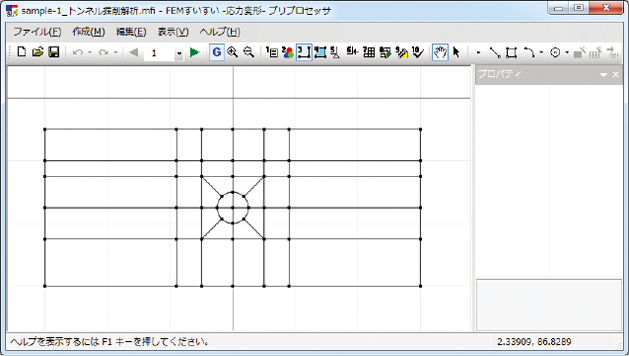

作図の画面

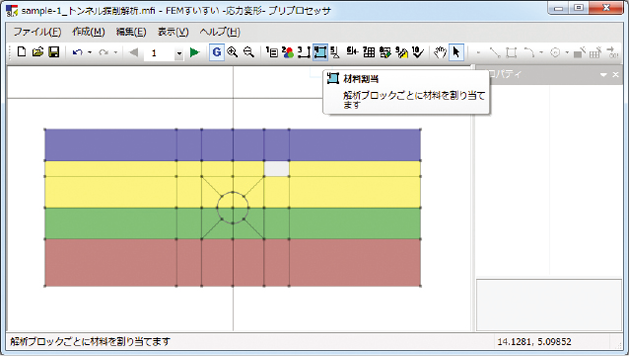

条件入力の画面

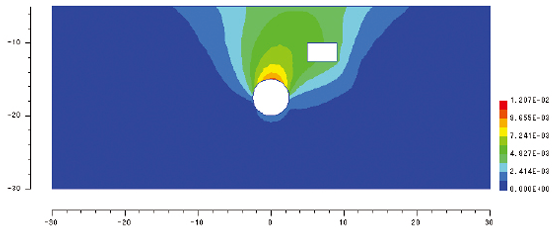

結果の確認画面(例:変位コンタ)

結果のエクセル出力(例:着目点変位)

①(プリプロセッサ)

解析対象の作図

メッシュ分割

解析諸条件の入力

②(ソルバー)

解析実行

③(ポストプロセッサ)

グラフィック表示

結果の確認・出力